3月5日 星期二

我们迎来了二十四节气中的第3个节气——「惊蛰」

这时候天气回暖,春雷始鸣,惊醒蛰伏于地下冬眠的昆虫,所以取名“惊蛰”,是农历二十四节气中的第三个节气,标志着仲春时节的开始。

春雷响万物长。此时,我们不仅可以看到树木长出新芽、小草泛绿,冬季伏藏的动物也开始从土里钻出来,变得极为活跃,自然界一下子变得生机盎然。

警惕:气节影响,身体有变化

惊蛰到,人体会出现一些变化,主要有三个方面。

火性炎上:由于初春阳气上升,部分阳气偏盛的人容易出现火热上炎的征象,如口干舌燥、口腔溃疡、流鼻血、便秘等。上述症状都是火热上升至头面的征象。

肝阳上亢:惊蛰时节,肝阳上升,阴血会相对不足,使得肝气欲升而不得升,出现肝气郁结,或肝热内郁。临床表现为抑郁、焦虑、失眠等症状。若肝阳升而太过,导致肝阳上亢,则会出现眩晕、头痛、失眠等症状。“另外,在春季,尤其是惊蛰时节,有相当一部分高血压患者的血压容易升高,需要格外注意。”

疫病多发:在过去疫苗接种不广泛时,乙脑、流脑、猩红热等传染病多在春季大面积发病。现在虽然这些疫病得到了一定的控制,但没有完全消灭,春季依然要谨慎。

因此,惊蛰是历代中医最重视的养生节气之一。那么,惊蛰养生具体该怎么“养”呢?

惊蛰节气养生建议:

“春夏养阳、秋冬养阴”是《黄帝内经·素问》中提出的养生原则。也就是在惊蛰节气,睡眠、运动、衣着、精神状态等,都要有相应变化,以促进阳气生发、肝气舒达。

①减少睡眠,夜卧早起《素问·四气调神大论》提倡,春三月要“夜卧早起”。也就是说,即晚睡早起,减少睡眠时间,以顺应春季白天时间延长、夜晚缩短的变化,促进人体之气的生发。尤其是晨起运动,可促进人体阳气的生发、疏泄。

②增加运动,调摄精神早起配合运动,能够有效预防春季抑郁症、焦虑症等疾病的发病,同时注意精神调养,调摄精神。建议大家到旷野郊外去散心、放风筝,享受大自然美丽风景同时,呼吸新鲜空气,舒展阳气,可以精神愉悦、身体通达。

③多食绿叶菜,少酸多甘在中医上讲,绿色属木,与肝脏相应,荠菜、茼蒿、薄荷等绿色蔬菜既可以促进肝气的疏泄,又可以清肝热,防止春季火热上炎。“同时,在饮食上还要注意减少摄入温热性太强的食物,如辣椒、芥末、牛肉、羊肉等,麻辣火锅也要少吃。”

多食用一些甜性食物,少食用酸性食物。孙思邈言:“春日宜省酸增甘,以养脾气。”就是春季宜少吃酸的,多吃甜的。因为酸性食物有收敛作用,可阻滞气机,不利于阳气升发,酸入肝,多食酸味食品,会使肝气过盛,从而损害脾胃;甜味的食物入脾,多吃些甜味的饮食,能补益人体脾胃之气。性温味甘的食物包括糯米、黑米、高粱、燕麦、南瓜、扁豆、红枣、桂圆、核桃、栗子等。

④民间素有“惊蛰吃梨”的习俗惊蛰时节,乍暖还寒,除了注意防寒保暖,还因气候比较干燥,很容易使人口干舌燥、外感咳嗽。所以民间素有惊蛰吃梨的习俗,梨可以生食、蒸、榨汁、烤或者煮水。此时饮食起居应顺肝之性,吃梨助益脾气,令五脏和平,以增强体质抵御病菌的侵袭。

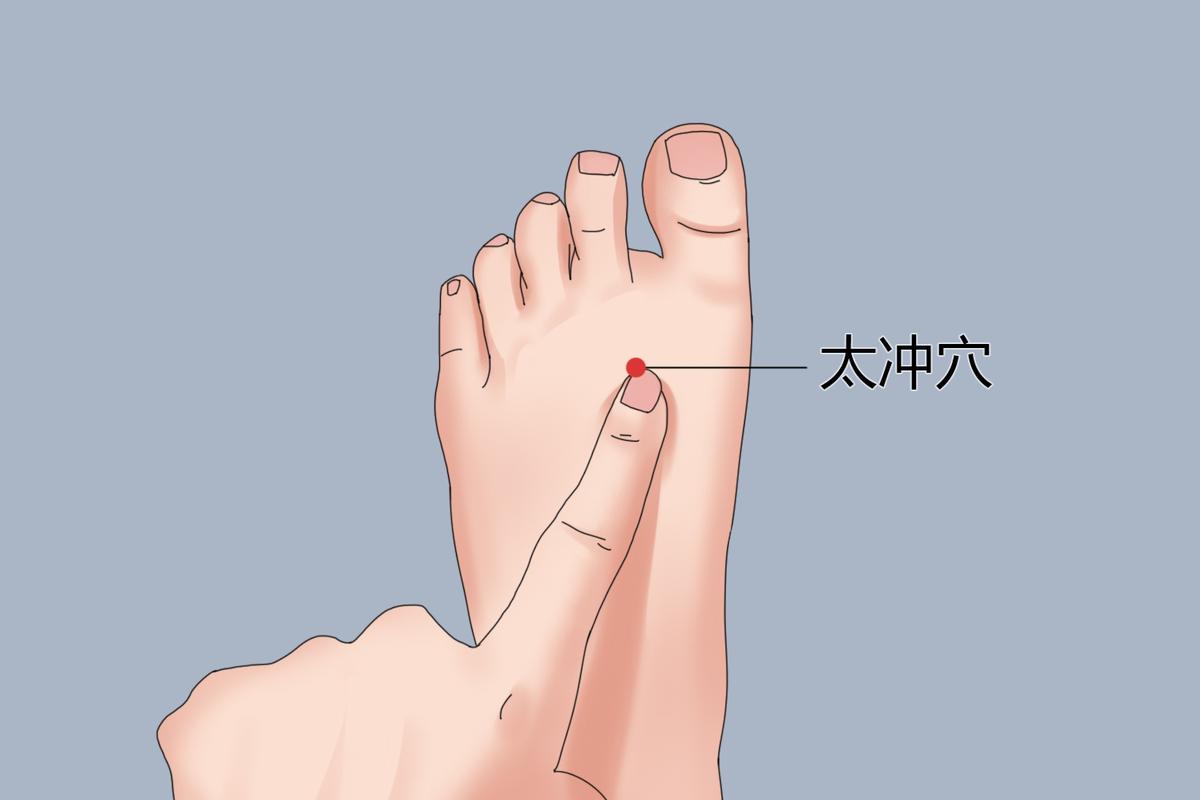

⑤按按脚底板——太冲穴

为大家推荐一个可以居家按摩的穴位:太冲穴。

太冲穴属于足厥阴肝经,位于足背,在第1、2跖骨间,跖骨结合部前方凹陷中,或触及动脉波动处。“该穴具有疏肝解郁、清泻肝火之功效,临床常用于防治脑中风、高血压、抑郁症、失眠、疲劳综合征诸症。”该穴位与双侧合谷穴合称为“四关”,是养生保健、疾病治疗之要穴。

春季肝郁多发,肝火易升,通过推按太冲穴,可以很好的改善、预防肝阳上亢引起的高血压等春季多发病。

【具体做法】双手拇指,轮流向足趾方向推太冲,每次200次,直到太冲疼痛感消失。可每日1次或隔日1次,建议经常推揉。

⑥推搓两肋——疏肝理气

春季万物生发,在冬季被封藏在体内的肝气似乎也想四处走动。但是,如果毛孔开合不当、情绪压抑,肝气就会郁积在胸部,导致心慌、胸闷、心悸、呼吸急促,甚至出现两肋疼痛等表现。

肝经从两肋经过,推搓两肋有助于肝经的气血运行,还能刺激两肋处的大包穴和章门穴。这两个穴位具有健脾理气、舒肝解郁、调和肝胆脾胃等功效,对胸闷、两肋疼痛有良好的防治功能。

【具体做法】

推搓时,双手分别置于胸部两侧,一手向前一手向后,相对来回搓摩,一去一回计1次,共做30次。经过这一番刺激和按摩后,郁闷、堵得慌、心慌等症状可能会有所好转,胁痛或许就不药而愈了。这是一个外治法,适合大部分人使用,但是胸部有外伤的人就要等到伤好后再用。

春雷响,万物长。一切蛰伏的美好正在醒来。愿你春安,愿你如意,愿你不负春光,不负自己。